エネルギー問題や地球環境への関心が世界的に高まる中、私たちの暮らしとエネルギーの関係は大きな転換期を迎えています 。

電気代がまた上がった…

もし災害で停電したらどうしよう…

そんな不安を感じたことはありませんか?

化石燃料への依存から脱却し、持続可能な社会を築くために、クリーンで安定したエネルギー源の確保は喫緊の課題です 。

太陽光発電や風力発電が再生可能エネルギーの代表格として普及しつつありますが、天候や時間帯によって発電量が左右されるという課題も抱えています。

そこで今、大きな注目を集めているのが「マイクロ水力発電」です 。

「水力発電」と聞くと、山奥にそびえ立つ巨大なダムを想像するかもしれません。

しかし、マイクロ水力発電はもっと身近な存在です。

私たちのすぐ近くを流れる小川、田畑を潤す農業用水路、砂防ダムからの放流水、場合によっては工場の排水や建物の水道管といった、これまで見過ごされてきた「小さな水の力」を利用して電気を生み出すことができる、画期的な技術なのです。

この記事では、マイクロ水力発電の基本的な仕組みから、導入によって得られるメリット、知っておくべきデメリット、気になる導入費用と補助金、国内外の具体的な成功事例、さらには太陽光や風力といった他の再生可能エネルギーとの比較まで、その全貌を徹底的に解説します。

うちの近くの用水路でも電気が作れるの?

導入するには何が必要なの?

そんな疑問にも具体的にお答えしていきます。

この記事を読めば、マイクロ水力発電の基本が丸わかり!

地域を活性化し、環境にもお財布にも優しく、災害にも強い、そんなマイクロ水力発電の持つ無限の可能性を一緒に探っていきましょう。

マイクロ水力発電とは? – 小さな水の力が秘める大きな可能性

まず、「マイクロ水力発電」がどのようなものか、その定義と特徴を詳しく見ていきましょう。

マイクロ水力発電の定義と規模

マイクロ水力発電は、大規模なダム開発を伴わない、比較的小規模な水力発電システムを指します。

明確な国際基準があるわけではありませんが、日本では一般的に発電出力が100kW(キロワット)以下のものを指すことが多いです。

これは、一般家庭約150〜200世帯分の年間消費電力量に相当する規模感です(仮に1世帯あたり3000kWh/年、設備利用率50-70%として)。

さらに、10kW以下の超小規模なものは「ピコ水力発電」と呼ばれ、家庭用電源や特定の機器の電力源として利用されるケースもあります 。

どこで発電できる?多様な設置場所

マイクロ水力発電の最大の魅力は、その設置場所の多様性です。

巨大なダムを必要とせず、私たちの生活圏にある様々な「水の流れ」を活用できます。

- 河川: 中小河川の流れや、既存の堰(せき)などを利用。

- 農業用水路: 田畑を潤すために整備された水路。安定した流量が見込める場合が多い 。

- 砂防ダム・治山ダム: 土砂災害防止などのために作られたダムからの放流水を利用 。既存の構造物を活用できるメリットがあります。

- 上下水道施設: 水道管内の圧力差(減圧弁の代替)や、浄水場・下水処理場内の水の流れを利用(水道管発電)。都市部での導入可能性も秘めています。

- 工場排水・ビル設備用水: 一定量の水が継続的に流れる場所があれば、工場やビル内でも設置可能な場合があります 。

- 温泉排水: 温泉地などで、利用後の温泉水を活用するケースもあります 。

このように、マイクロ水力発電は、これまでエネルギー源として認識されてこなかった場所にも設置できる可能性を秘めており、まさに「地産地消エネルギー」を実現する技術と言えます。

電気を消費する場所の近くで発電できれば、送電ロスも少なく、効率的なエネルギー利用が可能になります。

なぜ今マイクロ水力発電が注目されているのか?

古くから存在する水力利用の技術を応用したマイクロ水力発電ですが、なぜ「今」、これほどまでに強い関心が寄せられているのでしょうか?

その背景には、現代社会が抱える課題と、マイクロ水力発電が持つ独自の魅力が合致している点があります。

再生可能エネルギーとしての安定性

地球温暖化対策としてカーボンニュートラルを目指す動きが世界的に加速する中、再生可能エネルギーへのシフトは必須です。

太陽光発電は夜間や悪天候時、風力発電は風が吹かない時には発電できないという不安定さがありますが、マイクロ水力発電は、安定した流量が確保できれば、昼夜を問わず、年間を通じて比較的一定の発電量が期待できます。

これは、電力系統の安定化に貢献するだけでなく、信頼性の高いエネルギー源としての価値を高めています。

エネルギーの地産地消と地域活性化への貢献

エネルギーを地域で生み出し、地域で消費する「地産地消」は、エネルギー自給率の向上だけでなく、地域経済の活性化にも繋がるとして注目されています。

マイクロ水力発電は、地域の未利用水資源という「宝」を活用し、新たな価値を創造します 。

- 経済効果: 発電した電気を自家消費して電気代を削減したり、売電によって収益を得たりすることで、地域経済に直接貢献します 。売電収入を地域のインフラ維持管理費や、福祉・教育などに活用する事例もあります 。

- 雇用創出: 設備の設置や維持管理に関わる新たな雇用を生み出す可能性もあります。

- 地域への誇り: 自分たちの地域の資源でエネルギーを生み出しているという事実は、住民の地域への愛着や誇りを育むことにも繋がります。

特に、過疎化や高齢化が進む地域にとって、マイクロ水力発電は地域を持続可能にするための切り札となり得るのです。

災害に強い独立電源としての役割

近年、地震や台風、集中豪雨などの自然災害が激甚化し、大規模停電のリスクが高まっています。

災害時、電力の確保は人々の安全・安心を守る上で極めて重要です。

マイクロ水力発電は、大規模な電力網が寸断されたとしても、独立した電源として機能し続ける可能性があります。

避難所や地域の重要施設に電力を供給できれば、照明、情報通信、医療機器などの稼働を維持し、災害時の混乱を最小限に抑えることができます。

東日本大震災以降、この「災害時電源」としての価値が再認識され、防災拠点への導入が進められています。

技術革新による導入可能性の拡大

より小型で高効率な水車や発電機、そして変動する水量に対応できる制御技術などが開発されたことで、従来は発電が難しいとされていた低落差・小流量の場所でも、マイクロ水力発電の導入が可能になってきています。

特に、らせん水車(アルキメデス・スクリュー水車)などは、農業用水路のような緩やかな流れでも効率的に発電できるため、導入事例が増えています。

また、水道管内に設置できるタイプの発電機なども登場し、都市部での応用も期待されています。

これらの要因が複合的に作用し、マイクロ水力発電は持続可能な社会を実現するための重要なピースとして、大きな期待を集めているのです。

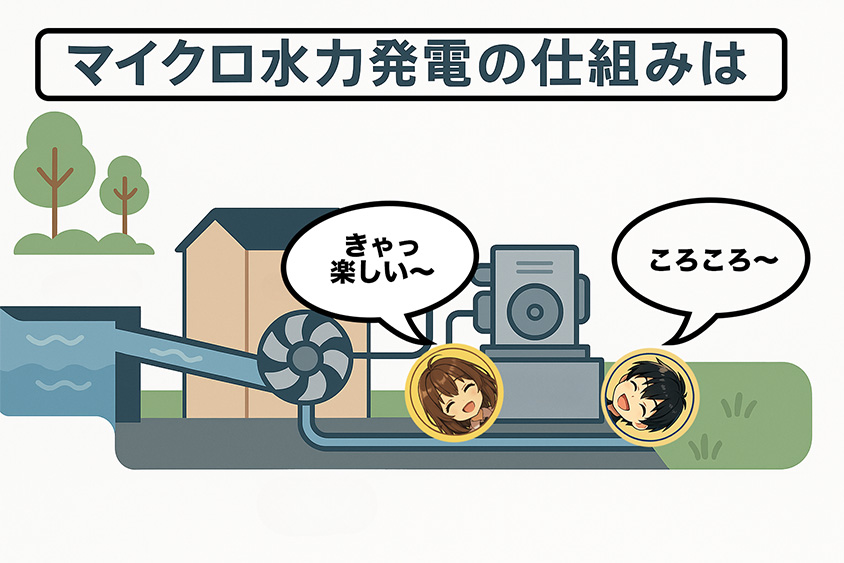

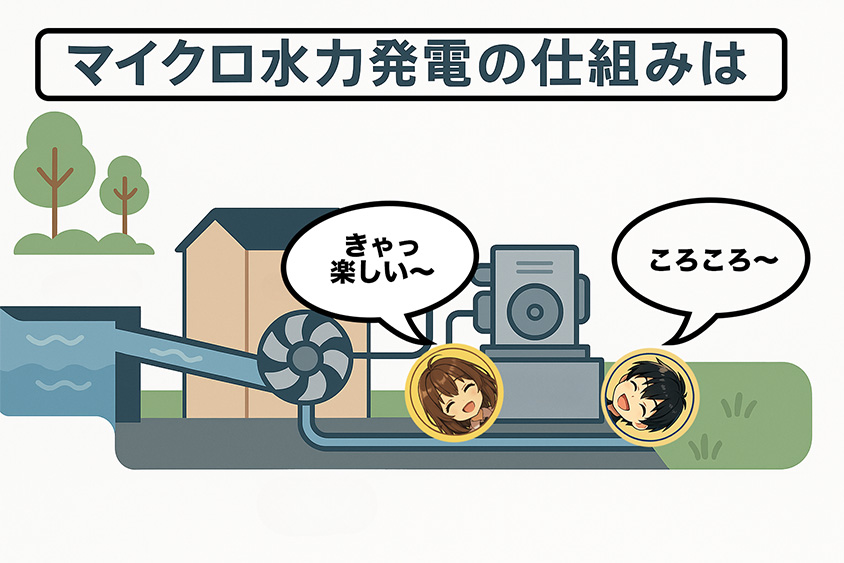

マイクロ水力発電で水が電気に変わるまで

では、具体的にどのようにして水の流れから電気が生まれるのでしょうか?

そのメカニズムは意外とシンプルですが、効率よくエネルギーを取り出すための工夫が凝らされています。

発電の基本原理:「落差」と「流量」

マイクロ水力発電の基本原理は、大きな水力発電所と同じです。

水が高いところから低いところへ流れる際に持つエネルギーを利用します。

- 位置エネルギー: 高い場所にある水が持つエネルギー。この高低差を「落差」と呼びます。落差が大きいほど、水が持つエネルギーは大きくなります 。

- 運動エネルギー: 水が流れ落ちる勢い。一定時間に流れる水の量を「流量」と呼びます。流量が多いほど、水車を回す力は強くなります 。

発電所の出力(パワー)は、この「落差」と「流量」の掛け算に比例します。

具体的には、発電出力(kW) ≈ 9.8 × 流量(m³/s) × 有効落差(m) × 効率(水車・発電機など)という式で概算できます。

つまり、落差が小さくても流量が非常に多いか、あるいは流量が少なくても落差が非常に大きければ、大きな発電量を得ることが可能なのです。

水車(タービン)の種類と選択

水のエネルギーを回転する力に変えるのが「水車(タービン)」の役割です。

マイクロ水力発電では、設置場所の落差や流量の特性に合わせて、最適な種類の水車が選ばれます 。

- ペルトン水車: 高落差(数十m~数百m)・小流量向き。ノズルから噴射された水をスプーン状のバケットに当てて回転させます 。

- クロスフロー水車: 中落差(数m~数十m)・中小流量向き。水が水車の羽根を2回通過するのが特徴で、構造が比較的簡単です 。

- フランシス水車: 中落差(数m~数十m)・中~大流量向き。案内羽根で水の流れを調整し、ランナー(羽根車)を回転させます 。

- プロペラ水車(カプラン水車含む): 低落差(数m以下)・大流量向き。船のスクリューのような形状の羽根を持ちます 。

- らせん水車(アルキメデス・スクリュー水車): 低落差(1m~数m)・中~大流量向き。らせん状の羽根を水流で回転させます。ゴミに強く、魚にも優しい構造のものもあります 。農業用水路などで近年採用が増えています。

これらの水車の回転エネルギーが、軸で繋がれた「発電機」に伝わり、電気エネルギーに変換されるのです。

設置場所の特性を正確に把握し、最適な水車と発電機を選定・設計することが、効率的な発電を実現するための鍵となります 。

▼より詳しい仕組みや水車の種類はこちら▼

メリット・デメリット 導入前に知るべき光と影

魅力あふれるマイクロ水力発電ですが、導入を検討する上で、そのメリットとデメリットを正確に理解しておくことが不可欠です 。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 経済性(コスト削減・収益源) 災害への強さ(レジリエンス向上) 環境への優しさ(カーボンニュートラル) | 高額な初期投資(導入コスト) 発電量の不安定性(流量変動リスク) 設置場所の制約と調査の重要性 維持管理の負担(メンテナンス) 地域・関係者との合意形成の難しさ |

マイクロ水力発電の素晴らしいメリット

- 燃料費ゼロ: 一度設置すれば、燃料費は一切かかりません 。

- 低いランニングコスト: 適切に管理すれば、太陽光パネルの経年劣化や風車のメンテナンスコストと比較しても、長期的に安定稼働し、運用コストを低く抑えられます 。

- 電気代削減: 発電した電気を自家消費することで、電力会社からの購入電力量を減らせます 。

- 売電収入: 固定価格買取制度(FIT)やFIP制度を利用して、発電した電気を電力会社に売却し、安定した収入を得ることも可能です。

- 非常用電源: 大規模停電時にも独立電源として機能し、避難所や重要施設のライフラインを維持します 。照明、通信、暖房、医療機器などへの電力供給は、被災者の安全・安心に直結します 。

- 地域防災力の向上: 地域全体としての防災力(レジリエンス)を高める重要なインフラとなります 。

- CO2排出ゼロ: 発電時にCO2(二酸化炭素)を排出しないクリーンなエネルギーです 。地球温暖化対策に直接貢献します。

- 環境負荷の低減: 大規模ダムのような広範囲な環境改変を伴わず、既存の水路などを活用できるケースが多いため、生態系への影響も比較的小さいとされています 。ただし、設置場所の環境への配慮は不可欠です。

マイクロ水力発電のデメリット

水車、発電機、制御装置などの機器費に加え、事前調査費、設計費、水路改修や建屋建設などの土木・建設工事費、電気工事費、許認可申請費用などが必要となり、総額で数百万円から数千万円、場合によってはそれ以上かかることもあります。

規模や設置条件によって費用は大きく変動します 。

- 利用する水源によっては、季節(渇水期・豊水期)や天候(少雨・大雨)によって流量が大きく変動し、発電量が不安定になる可能性があります 。特に農業用水路は非灌漑期に水量が減少・停止することがあります 。

- 大雨時には、流木や土砂の流入による設備破損のリスクも考慮が必要です 。

- 発電に見合う安定した「流量」と「落差」がある場所は限られます 。

- 候補地のポテンシャルを正確に見極めるためには、できれば1年以上にわたる詳細な流量観測などの事前調査が望ましいです 。

- ゴミ、落ち葉、流木、土砂などが取水口や水車に詰まる可能性があるため、定期的な点検、清掃(特に取水口スクリーン)、消耗部品の交換などが不可欠です 。

- これらの作業には手間とコストがかかり、特にアクセスしにくい場所では負担が大きくなります 。

- 河川や用水路は公共性が高く、様々な利害関係者が存在します(漁業関係者、他の水利利用者、地域住民など)。

- 水量の変化、水質への影響、景観の変化、工事による影響などについて懸念の声が上がる可能性があるため、計画段階から丁寧な説明と対話を重ね、理解と協力を得ることが不可欠です 。場合によっては計画の見直しや、収益の一部還元なども必要になります 。

▼メリット・デメリットの詳細と対策はこちら▼

マイクロ水力発電の導入ステップ:計画から運転開始まで

「実際に導入してみたい!」と考え始めた方のために、導入に向けた具体的なステップと注意点を解説します。

一般の方向けではなく、事業の方向けの内容になっています。

- ポテンシャル調査: 設置候補地の「流量」と「落差」を計測します。年間を通じた変動を把握することが重要です 。

- 現地確認: 地形、地盤、周辺環境、電力需要地までの距離、工事やメンテナンスのためのアクセスなどを確認します 。

- 情報収集: 自治体の担当窓口(環境課、河川課、農林水産課など)や、マイクロ水力発電の専門企業、コンサルタントなどに相談し、地域の規制や支援制度、技術的なアドバイスを得ます 。

- 基本計画: 調査結果に基づき、発電規模、水車の種類、概算費用、事業スキーム(自家消費か売電かなど)を検討します。

- 関係者協議・合意形成: 河川管理者(国・都道府県・市町村)、水利権者(土地改良区など)、地域住民など、関係者への説明と協議を開始します 。早期の段階から丁寧なコミュニケーションを図ることが成功の鍵です 。

- 事業計画策定: 資金計画(自己資金、融資、補助金)、収支計画(ランニングコスト、売電収入予測など)、環境影響評価、メンテナンス計画などを具体化します 。リスクも考慮した現実的な計画が必要です。

- 詳細設計: 基本計画に基づき、水車、発電機、制御盤、取水設備、水路、建屋などの詳細な設計を行います 。

- 許認可申請: 関係法令に基づく申請手続きを行います。主なものとして以下が挙げられますが、ケースバイケースで必要な手続きは異なります 。

- 河川法: 流水占用許可、工作物新築等許可など(河川管理者へ申請) 。

- 土地改良法: 農業用水路を利用する場合など(土地改良区等の同意・許可) 。

- 電気事業法: 一定規模以上の発電設備の場合、事業届出や保安規程の策定などが必要 。

- その他、文化財保護法、自然公園法、森林法、建築基準法など、設置場所によって関連する法規を確認する必要があります。

- これらの手続きは専門知識を要するため、専門家への依頼も検討しましょう 。

- 自己資金・融資: 事業計画に基づき、必要な資金を準備します。

- 補助金・助成金: 国(環境省、経済産業省など)や地方自治体が提供する再生可能エネルギー導入支援制度を調査し、活用を検討します 。公募期間や要件を確認し、計画的に申請準備を進めることが重要です。

- 許認可が得られ、資金調達の目処が立った段階で、土木工事、建築工事、機器設置工事、電気工事などを実施します 。

- 工事完了後、試運転を行い、性能や安全性を確認します。

- 関係機関への完了届などを提出し、本格的な運転を開始します。

- 計画に基づき、定期的な点検、清掃、部品交換などの維持管理を継続的に行います 。

▼導入ステップの詳細な解説はこちら▼

国内外の導入事例:成功から学ぶ

理論だけでなく、実際にマイクロ水力発電がどのように活用され、どのような成果を上げているのか、国内外の事例を見てみましょう 。

日本国内の注目事例

市内に複数の小水力発電所(マイクロ水力含む)を設置。「元気くん」の愛称で親しまれ、売電収入を市の財源や環境教育に活用する「エネルギーの地産地消モデル」として有名です 。

住民が主体となってNPO法人を設立し、農業用水路を活用したマイクロ水力発電事業を展開。売電収入を地域の維持管理や活性化に充て、過疎化が進む集落の持続可能性向上に貢献しています 。

高低差の大きい地形を活かし、砂防ダムや治山ダムにマイクロ水力発電設備を併設する事例が多数。治水機能に加えてエネルギー創出という付加価値を生み出しています 。

東日本大震災からの復興事業の一環として、農業用水路「舘腰用水路」に低落差対応のらせん水車を設置(2024年運転開始)。発電出力約40kW、年間発電量は一般家庭約100世帯分を見込み、売電収入を水路の維持管理費に充てる計画です 。既存インフラ活用と地域貢献の良い例です。

温泉排水利用(大分県別府市など)、工場排水利用、スキー場のリフト電力用など、ユニークな事例も全国各地に存在します 。

海外の先進事例

アルプスの豊かな水資源と高い技術力を背景に、質の高いプロジェクトが多数。飲料水供給システム(水道管)への発電機組み込みや、発電所を観光資源として活用する取り組みなどが見られます 。環境や景観への配慮、魚道設置など「魚に優しい水車」の開発も進んでいます。

環境規制が厳しい中、既存の堰などを活用し、生態系への影響を最小限に抑える形での導入が進んでいます。1m以下の超低落差で発電可能な技術開発も行われています。

水力発電大国であり、小水力発電所も多数稼働しています。

電力網が未整備な農村地域において、マイクロ水力発電が貴重な電力源となり、生活向上、教育機会創出、小規模産業振興に貢献。住民参加型のコミュニティベースのプロジェクトも多く見られます。

これらの事例は、技術的な選択肢の多様性、環境配慮の重要性、地域との連携のあり方など、多くの示唆を与えてくれます 。

▼導入事例の詳細はこちら▼

他の再生可能エネルギーとの比較

マイクロ水力発電は有望な選択肢ですが、太陽光発電や風力発電など、他の再生可能エネルギーと比較してどのような特徴があるのでしょうか?

| 比較項目 | マイクロ水力発電 | 太陽光発電 | 風力発電 |

|---|---|---|---|

| 発電安定性 | ◎ 比較的安定(流量が安定していれば昼夜問わず) | △ 不安定(昼間のみ、天候依存大) | △ 不安定(風況依存大) |

| 設置場所自由度 | △ 限定的(水流と落差が必要) | ◎ 比較的自由(日照があれば) | △ 限定的(安定した風、広い土地が必要な場合も) |

| エネルギー密度 | ○ 比較的高い | × 低い | ○ 中程度 |

| 導入コスト | △~× やや高い~高い(特に土木工事費) | ◎~○ 低い~中程度(価格低下傾向) | ○~△ 中程度~高い(大型ほど高額) |

| 維持管理コスト | ○ 中程度(ゴミ除去、定期点検) | ◎ 低い(パネル清掃、パワコン交換等) | ○~△ 中程度~高い(可動部、大型は複雑) |

| 環境影響(要配慮点) | 河川流量変化、水生生物への影響 | パネル製造・廃棄時の負荷、景観(大規模時) | 騒音、低周波音、景観、バードストライク |

| 主なメリット例 | 安定発電、地産地消、災害時電源 | 導入しやすい、静音 | 昼夜発電可能 |

| 主なデメリット例 | 設置場所限定、初期コスト高、水利権調整 | 発電不安定、夜間不可 | 設置場所限定、騒音・景観問題、風況変動リスク |

【比較のポイント】

- 安定性を最重視するならマイクロ水力発電が有力候補ですが、設置場所が限られます。

- 導入の手軽さや場所の自由度を求めるなら太陽光発電ですが、発電の不安定さへの対策(蓄電池など)が必要です。

- パワフルな発電量を期待するなら風力発電ですが、適地が限られ、環境への影響(騒音・景観など)への配慮がより重要になります。

どのエネルギーを選ぶべきか?

最適な選択は、「誰が」「どこで」「何のために」エネルギーを利用したいかによって異なります 。

- 山間部で安定した電力と災害対策を求める → マイクロ水力

- 住宅屋根で日中の電気代を節約したい → 太陽光(+蓄電池)

- 風の強い広大な土地で売電収入を得たい → 風力

- 既存の用水路を有効活用したい → マイクロ水力

場合によっては、これらのエネルギーを複数組み合わせるハイブリッドシステムも有効な選択肢です。

▼他エネルギーとの詳細比較・選び方はこちら ▼

マイクロ水力発電で実現する持続可能な未来

マイクロ水力発電は、決して特別な技術ではありません。

私たちの身近にある「水の恵み」を、クリーンで持続可能なエネルギーに変えるという技術です。

導入には、初期コスト、流量変動リスク、維持管理、地域との合意形成など、乗り越えるべき課題も確かに存在します。

しかし、それらを上回る大きなメリットがあります。

- エネルギーの地産地消による地域自立

- 燃料費ゼロによる経済的メリット

- CO2排出ゼロによる環境貢献

- 災害に強い分散型電源としての価値

- 地域資源活用による地域活性化

導入を成功させるためには、以下のポイントが重要です。

- 徹底した事前調査と現実的な計画立案

- 候補地の特性に合わせた最適な技術・機器の選定

- 関係者との早期からの丁寧な合意形成

- 関連法規に基づく許認可手続きの確実な遂行

- 補助金などを活用した堅実な資金計画

- 継続的な維持管理体制の構築

マイクロ水力発電は、太陽光や風力と並び、私たちが目指すカーボンニュートラルな社会、そしてエネルギーに過度に依存しない、豊かでレジリエント(強靭)な地域社会を築くための、力強い選択肢の一つなのです。

詳細は各関連記事をご覧くださいね!