これまでの記事を通して、マイクロ水力発電の魅力や可能性について深く掘り下げてきました。

しかし、再生可能エネルギーの世界は広く、マイクロ水力発電以外にも、私たちの身近で活躍しているエネルギー源があります。その代表格が、太陽光発電と風力発電です。

マイクロ水力も良さそうだけど、やっぱり太陽光の方が手軽なのかな?

風力発電のパワフルさも捨てがたい…

結局、うちの状況にはどの再生可能エネルギーが一番合っているのかな?

こうした疑問や迷いを感じている方も多いのではないでしょうか。

それぞれの再生可能エネルギーには、独自の強みと弱み、得意なことと苦手なことがあります。

設置できる場所の条件、発電量の安定性、導入や維持にかかるコスト、そして環境への影響など、比較検討すべき点は多岐にわたります。

この記事では、マイクロ水力発電を、太陽光発電、風力発電という他の主要な再生可能エネルギーと徹底的に比較しています。

【この記事で分かること】

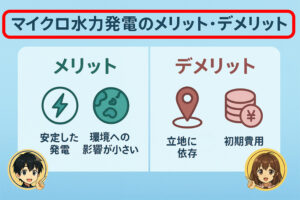

- それぞれの特徴

- メリット・デメリット

- どのような利用シーンや目的にどのエネルギーが適しているか

完璧なエネルギー源というものは存在しません。

それぞれの個性を正しく理解し、ご自身の状況や目的に合わせて最適な選択をすること、あるいは賢く組み合わせることが、後悔しないエネルギー選びの鍵となります。

さあ、それぞれのエネルギーの特性を比較検討し、あなたにとってのベストな選択肢を見つけ出しましょう!

マイクロ水力 vs 太陽光 vs 風力 主要項目別 徹底比較

まずは、マイクロ水力発電、太陽光発電、風力発電の3つを、いくつかの重要な観点から比較してみましょう。

【比較1】設置場所の自由度

| マイクロ水力発電 | 太陽光発電 | 風力発電 |

| 限定的 | 非常に高い | 限定的 |

| 発電に必要な安定した「流量」と「落差」がある場所に限定されます。 河川、用水路、ダム、砂防堰堤、場合によっては水道管など、ポテンシャルを持つ場所は意外に多いですが、太陽光ほど手軽にどこでも、というわけにはいきません。 水利権などの法的な制約も伴います。 | 日照さえ確保できれば、住宅の屋根、壁面、カーポート、工場の屋根、遊休地など、設置できる場所の選択肢が最も広いのが最大のメリットです。 比較的小規模なスペースから設置可能です。 | 年間を通じて安定した強い風が吹く場所が必要です。 風車の大きさによっては、騒音や景観への影響、バードストライクのリスクなどを考慮し、周辺環境への配慮や、住宅地からの離隔距離が求められるため、設置適地は限られます。 特に大型風車の場合は広大な敷地が必要となります。 |

【比較2】発電の安定性と予測精度

| マイクロ水力発電 | 太陽光発電 | 風力発電 |

| 比較的高い | 不安定 | 不安定 |

| 利用する水源の流量が安定していれば、昼夜を問わず、年間を通じて比較的安定した発電が期待できます。 もちろん、渇水期や豊水期、非灌漑期などで変動はありますが、天候や時間帯に大きく左右される太陽光や、風の有無に完全に依存する風力に比べると、一般的に安定性は高いと言えます。発電量の予測精度も、流量データに基づけば比較的高いです。 これは、電力系統の安定化や、災害時の信頼性の高い電源として大きなメリットとなります 。 | 日中、かつ晴天時にしか十分な発電ができません。 夜間はもちろん、曇りや雨の日には発電量が大幅に低下し、季節によっても日照時間や日射角度が変わるため、発電量は変動します。 ただし、日射量データに基づけば、予測精度は比較的高く、蓄電池と組み合わせることで不安定さを緩和できます。 | 風が吹かなければ発電できません。 風速は常に変動しており、予測が非常に難しいという課題も。 年間を通じた平均風速が十分でも、風が全く吹かない時間帯や、逆に台風などで風が強すぎて運転を停止しなければならない場合もあります。 発電量の予測精度は他の二つに比べて低いとされています 。 |

【比較3】エネルギー密度(設備規模あたりの発電能力)

| マイクロ水力発電 | 太陽光発電 | 風力発電 |

| 比較的高い | 低い | 中程度 |

| 水は密度が高く、位置エネルギーや運動エネルギーを効率よく利用できるため、比較的小さな設備でもある程度の発電量を得やすいと言えます 。 | 太陽光エネルギーは広く薄く降り注ぐため、大きな発電量を得るためには広い設置面積(パネル面積)が必要になります 。エネルギー密度は低いと言えます。 | 風のエネルギー密度は太陽光よりは高いですが、風況の良い場所に大型の風車を設置して初めて大きなエネルギーが得られます。 |

【比較4】導入コスト(初期費用)

| マイクロ水力発電 | 太陽光発電 | 風力発電 |

| やや高い~高い | 低い~中程度 | 中程度~高い |

| 特に土木工事(取水設備、水路、建屋など)が必要な場合に高額になる傾向があります 。機器費に加え、事前調査や許認可申請にも費用がかかります。補助金活用が前提となるケースが多いです。 | 技術開発と量産効果により、システム価格は近年大幅に低下しており、導入のハードルは最も低いと言えます 。住宅用から産業用まで、多様な規模の製品が普及しています。 | 小型のものは比較的安価なものもありますが、発電量が大きくなるほど(風車が大型になるほど)コストは急増します 。風況調査にも費用がかかります。 |

【比較5】維持管理コスト(ランニングコスト)と寿命

| マイクロ水力発電 | 太陽光発電 | 風力発電 |

| 中程度 | 低い | 中程度~高い |

| ゴミ(落ち葉、流木、土砂など)の除去が最も重要なメンテナンス作業です 。定期的な点検や消耗部品(軸受など)の交換も必要ですが、適切に管理すれば水車や発電機は数十年単位での長寿命が期待できます 。 | 基本的に可動部がないため、メンテナンスは比較的容易です 。主な作業はパネル表面の清掃程度ですが、パワーコンディショナーは寿命(10~15年程度)があり、交換費用がかかります 。パネル自体の寿命は20~30年以上とされています。 | 風車には回転翼やギアボックスなど多くの可動部品があり、特に大型風車は構造が複雑なため、定期的な点検や部品交換などのメンテナンスコストは比較的高くなります 。 |

【比較6】環境への影響(考慮すべき点)

どの再生可能エネルギーも発電時にはCO2を排出しませんが、それぞれに環境面で考慮すべき点があります。

| マイクロ水力発電 | 太陽光発電 | 風力発電 |

| 取水による河川流量の変化が下流の生態系に影響を与える可能性、水生生物(特に魚類)の移動阻害や損傷のリスク(適切な魚道設置や魚に優しい水車の採用が必要)、工事や設備の存在による景観への影響などが挙げられます 。ただし、大規模ダムに比べれば影響は限定的です。 | パネルの製造時におけるエネルギー消費や、将来的な廃棄・リサイクルの問題、大規模な太陽光発電所(メガソーラー)建設に伴う森林伐採や景観の変化などが課題として指摘されています 。 | 風車の回転に伴う騒音(特に低周波音)、景観への影響、渡り鳥などが風車に衝突するバードストライクのリスクなどが挙げられます 。 |

比較表:マイクロ水力・太陽光・風力の特性まとめ

ここまでの比較を、参考資料 にも示されているような表形式で整理してみましょう。

| 比較項目 | マイクロ水力発電 | 太陽光発電 | 風力発電 |

|---|---|---|---|

| 主な設置場所 | 河川、用水路、ダム、水道管等 (水と落差) | 屋根、空き地等 (日照) | 開けた場所、丘陵地、洋上等 (風) |

| 設置条件 | 水利権・河川法等許可、環境配慮 | 建築基準法等、日照権 | 風況調査、航空法等、環境アセス |

| 発電安定性 | ◎ 比較的安定 (流量安定なら) | × 不安定 (昼間・天候依存) | △ 不安定 (風況依存) |

| 予測精度 | ○ 比較的高い (流量データ) | ○ やや高い (日射量データ) | × 低い (風況予測困難) |

| エネルギー密度 | ○ 比較的高い | × 低い | ○ 中程度 |

| 導入コスト | △~× 高い傾向 (土木費) | ◎~○ 低下傾向 | ○~△ 中~高い (大型は高額) |

| 維持管理コスト | ○ 中程度 (ゴミ除去、点検) | ◎ 低い (清掃、パワコン交換) | ○~△ 中~高い (可動部、大型) |

| 主なメリット | 安定発電、地産地消、災害時電源 | 導入容易、設置場所自由度高、静音 | 昼夜発電可能、エネルギー密度比較的高 |

| 主なデメリット | 設置場所限定、初期コスト高、水利権調整 | 発電不安定、夜間不可、面積必要(大規模) | 設置場所限定、騒音・景観、風況リスク |

| 環境影響 | 流量変化、水生生物 (要配慮) | 製造・廃棄、景観(大規模) | 騒音、景観、バードストライク |

※評価は一般的な傾向を示すものであり、個別の条件によって異なります。

あなたに最適な選択は?目的と条件から考える

さて、それぞれのエネルギーの特徴が見えてきたところで、いよいよ「どのエネルギーを選ぶべきか?」という問いに向き合います。

前述の通り、「これが絶対に一番良い」という万能な答えはありません。

重要なのは、ご自身の状況、目的、そして価値観に基づいて、最適な選択肢を見つけ出すことです。

判断のためのチェックポイント

以下の点を考慮して、総合的に判断しましょう。

- 水: 安定した流量と十分な落差のある川や用水路が近くにあるか?(→マイクロ水力)

- 太陽: 日当たりが良く、パネルを設置できる十分なスペース(屋根、土地など)があるか?(→太陽光)

- 風: 年間を通じて安定した強い風が吹く、開けた場所があるか?周辺への騒音・景観の影響は問題ないか?(→風力)

- 安定した電力供給、災害時の備えを重視したい → マイクロ水力

- 日中の電気代を削減したい、導入の手軽さを優先したい → 太陽光

- 売電収入を最大化したい(風況が良ければ)→ 風力

- 環境貢献を最優先したい → いずれも貢献するが、影響の種類が異なる点を考慮

- 初期投資を抑えたい → 太陽光

- 長期的な視点で安定収入やコスト削減を目指したい(補助金活用前提)→ マイクロ水力、風力(条件による)

- できるだけ手間をかけたくない → 太陽光

- 定期的なメンテナンス(ゴミ除去など)を行う体制や意思がある → マイクロ水力

- 専門的なメンテナンス体制を確保できる → 風力(特に大型)

- 水利権者や地域住民との合意形成が必要 → マイクロ水力

- 景観や騒音に関する周辺住民の理解が必要 → 風力(特に大型)、太陽光(大規模)

利用シーン別 おすすめ活用法

これらのチェックポイントを踏まえ、具体的な利用シーンごとにおすすめの活用法を考えてみましょう 。

山間部の集落、別荘、キャンプ場など(近くに川や沢がある)

- 理由: 安定した流量と落差が見込める可能性が高く、昼夜問わず安定した電力供給が期待できる。独立電源として、また災害時の非常用電源としての価値が非常に高い。地域の自然資源を活かせる。

- ポイント: 流量・落差の事前調査、補助金活用、メンテナンス体制の確保が重要。地域活性化の核となる可能性も。

日当たりの良い住宅や小規模な工場・店舗(屋根や空きスペースがある)

- 理由: 設置場所の自由度が高く、導入が比較的容易。日中の電力消費を賄い、電気代を削減できる。導入費用も低下傾向。蓄電池と組み合わせれば、夜間や停電時の備えにもなる。

- ポイント: 屋根の形状・強度・日照条件の確認、自家消費率を高める工夫、補助金・税制優遇の確認。

沿岸部や丘陵地など、風が強く吹く広い土地を持つ農家や事業者

- 理由: 風況が良ければ高い発電量と売電収入が期待できる。昼夜発電可能。

- ポイント: 詳細な風況調査が必須。騒音・景観・バードストライクなど周辺環境への影響評価と地域住民の理解が不可欠。メンテナンスコストを含めた事業計画の策定が必要。

既存の農業用水路や小規模ダムを管理する自治体や土地改良区

- 理由: 既存インフラを活用できるため、導入コストを抑えられる可能性がある。売電収入などを用水路の維持管理費に充当できる。災害対策機能を付加できる。地域へのPR効果も。

- ポイント: 水利権者との合意形成が最重要。本来の用水利用への影響がないか慎重な検討が必要。最適な機器選定と補助金活用が鍵。

より安定・自立したエネルギー供給を目指したい場合

- 理由: 複数のエネルギー源の長所を組み合わせ、短所を補い合うことで、天候や時間帯に左右されにくい、より安定的で信頼性の高い電力供給が可能になる。エネルギー自給率をさらに高められる。

- ポイント: システム全体の設計・制御が複雑になり、初期投資も高くなる傾向がある。エネルギーマネジメントシステム(HEMS/BEMS)の導入も有効。

多様性を受け入れ 最適なエネルギーミックスを探る

マイクロ水力発電、太陽光発電、風力発電。それぞれに素晴らしい可能性と、乗り越えるべき課題があります。

どれか一つが絶対的に優れているのではなく、それぞれが持つ個性=「適材適所」が存在します。

大切なのは、それぞれのエネルギー源の特徴(メリット・デメリット、設置条件、コスト、環境影響など)を正しく理解し、ご自身の目的、設置場所の条件、利用シーン、そして価値観と照らし合わせて、最も合理的な選択をすることです。

時には、一つのエネルギー源に絞るのではなく、太陽光と蓄電池、あるいはマイクロ水力と太陽光など、複数の選択肢を組み合わせる「エネルギーミックス」の視点を持つことも、よりレジリエントで持続可能なエネルギーシステムを構築する上で有効なアプローチとなるでしょう。