マイクロ水力発電の仕組みと原理をご理解いただいたところで、次に関心が高まるのは

実際に導入すると、どんないいことがあるの?

注意すべき点や難しいことは何かしら?

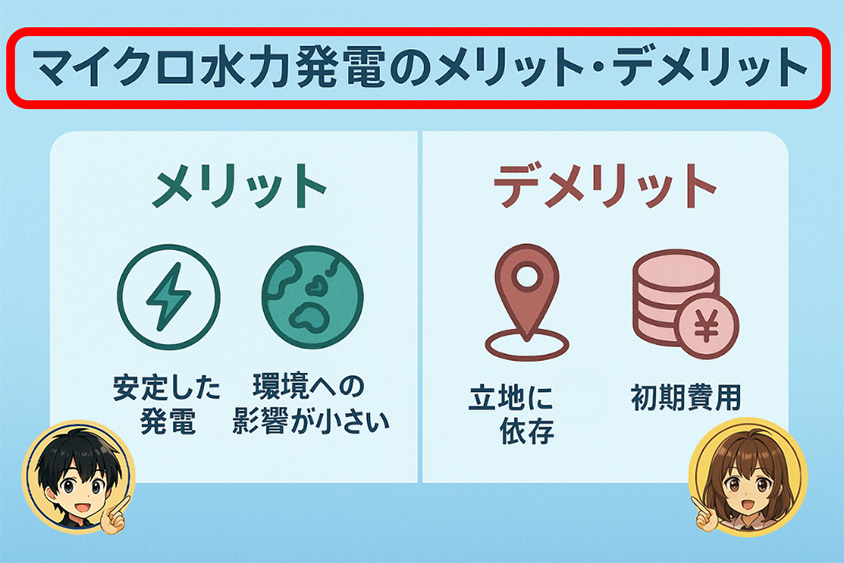

どんな技術にも、必ず良い面(メリット)と、課題となる面(デメリット)が存在します。

マイクロ水力発電も例外ではありません。

導入を具体的に検討する上では、その輝かしいメリットだけでなく、事前に知っておくべきデメリットや乗り越えるべきハードルについて、客観的かつ深く理解しておくことが極めて重要です。

こんなはずじゃなかった…

と後悔しないためにも、光と影の両面をしっかりと見つめていきましょう。

この記事では、マイクロ水力発電がもたらす大きなメリット(経済性、防災性、環境性)と、導入・運用にあたって直面する可能性のあるデメリット(コスト、不安定性、維持管理、合意形成など)について、参考記事 の情報をもとに徹底的に比較・解説します。

それぞれの項目について具体的な内容を掘り下げ、導入判断の一助となる情報を提供します。

マイクロ水力発電のメリット・デメリットとは

まず、マイクロ水力発電のメリット・デメリットを下表に挙げておきます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 経済的な恩恵(コスト削減と収益性) 災害への備え(レジリエンスの向上) 地球環境への貢献(クリーンエネルギー) | 高額な初期投資(導入コストの壁) 発電量の不安定性(自然条件への依存) 設置場所の制約と調査の必要性 継続的な維持管理の負担(手間とコスト) 複雑な許認可手続きと地域・関係者との合意形成 |

マイクロ水力発電のメリット 導入で得られる価値について

まず、マイクロ水力発電を導入することで得られる、主なメリットについて詳しく見ていきましょう。

現代社会が求める多くの価値を提供してくれる点が、マイクロ水力発電の大きな魅力です。

経済的な恩恵(コスト削減と収益性)

エネルギーコストの高騰が続く現代において、経済的なメリットは非常に大きな関心事です。

マイクロ水力発電は、長期的な視点で見ると、優れた経済性をもたらす可能性があります。

燃料費がゼロ

水力発電の最大の強みは、太陽光や風力と同様に、発電のための燃料を一切必要としないことです 。

一度設備を設置してしまえば、燃料価格の変動リスクに晒されることなく、安定したエネルギー供給が期待できます。

これは化石燃料に依存する発電方式とは決定的に異なる点です。

低いランニングコスト

適切に設計・施工され、定期的なメンテナンスが行われれば、水車や発電機は非常に長寿命(数十年単位での稼働も可能)であるとされています 。

太陽光発電におけるパワーコンディショナーの交換(10~15年程度が目安)や、風力発電における複雑な可動部のメンテナンスコストと比較しても、長期的な運用コスト(ランニングコスト)を低く抑えられる可能性があります 。

電気料金の削減(自家消費)

発電した電気を、自宅や工場、施設などで直接利用(自家消費)することで、電力会社から購入する電力量を大幅に削減できます 。

特に電力消費量の多い事業者にとっては、電気料金の削減効果は非常に大きなものとなり得ます。

売電による収益確保

発電した電気を自家消費せず、または余剰分を電力会社の配電網に接続(系統連系)して売却することも可能です。

日本では、再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定めた価格で一定期間(例えば20年間)電力会社が買い取ることを義務付ける「固定価格買取制度(FIT制度)」や、市場価格にプレミアムを上乗せする「FIP制度」があります。

これらの制度を活用することで、長期的に安定した収入源を確保し、初期投資の回収や、さらには地域への利益還元につなげることが可能になります 。

災害への備え(レジリエンスの向上)

近年、地震、台風、集中豪雨といった自然災害が頻発し、その被害も甚大化する傾向にあります。

こうした災害時に最も深刻な影響を及ぼすものの一つが、大規模停電です。

電力供給が途絶えると、私たちの生活や社会活動は瞬く間に麻痺してしまいますよね。

ここで、マイクロ水力発電は「災害に強い」という、極めて重要な価値を発揮します。

独立電源としての機能

大規模な電力系統が災害によってダメージを受け、広範囲で停電が発生した場合でも、地域のマイクロ水力発電設備が無事であれば、電力網から独立した電源として機能し続けることができます。

これは、天候に左右されやすい太陽光発電(夜間・悪天候時は発電不可)や、容量に限りがある蓄電池と比べても、安定した水の流れさえあれば継続的に発電できるという大きな強みです 。

ライフラインの維持

停電時においても、避難所に指定されている公民館や学校、地域の防災拠点、診療所などに設置されたマイクロ水力発電が稼働していれば、最低限必要な照明、通信手段(携帯電話の充電、ラジオ、防災無線など)、暖房、医療機器、さらには情報収集のための電力などを確保できます。

これは、被災者の安全確保と不安軽減に直結し、迅速な復旧活動を支える基盤となります 。

地域防災力の向上(レジリエンス)

マイクロ水力発電設備を持つということは、地域全体の災害対応能力(レジリエンス:強靭性)を高めることに繋がります 。

東日本大震災の教訓もあり、近年、多くの自治体が防災計画の一環として、公共施設などへのマイクロ水力発電の導入を検討・推進しています。

平時には売電収入や自家消費によるコスト削減に貢献しつつ、有事には地域を守る砦となる、一石二鳥の投資と言えるでしょう。

実際に、山間部の集落で、停電時にマイクロ水力発電が避難所の電源として活躍した事例も報告されています。

地球環境への貢献(クリーンエネルギー)

地球温暖化対策は、世界共通の喫緊の課題であり、再生可能エネルギーへの転換はその切り札です。

マイクロ水力発電は、環境負荷の少ないクリーンなエネルギー源として、カーボンニュートラル社会の実現に貢献します。

次のような環境に関するポイントが挙げられます。

- CO2排出ゼロ

- 環境への影響が比較的小さい

- 持続可能なエネルギー源

CO2排出ゼロ

水の流れという自然エネルギーを利用するため、発電プロセスにおいてCO2(二酸化炭素)を一切排出しません。

これは、地球温暖化の主な原因とされる温室効果ガスの削減に直接的に貢献します。

つまり環境に優しいということなんですね!

環境への影響が比較的小さい

大規模ダム開発のように、広大な土地を水没させたり、河川環境を大きく改変したりする必要がないケースが多いのが特徴です。

既存の農業用水路や砂防ダム、水道管などを活用すれば、新たな環境負荷を最小限に抑えながらエネルギーを生み出すことができます 。

持続可能なエネルギー源

水は自然の循環によって再生されるため、枯渇の心配がありません(ただし、気候変動による流量の変化には注意が必要です)。

適切に管理・運用すれば、長期にわたって安定的にエネルギーを供給し続けることが可能な、持続可能なエネルギー源と言えます。

これらのメリットを総合すると、マイクロ水力発電は、経済性、安全性、環境性という、現代社会が抱える複数の課題に対して有効な解決策を提供しうる非常にポテンシャルの高い技術であると言えるでしょう。

マイクロ水力発電のデメリット 導入前に立ちはだかる障壁

一方で、マイクロ水力発電の導入・運用には、事前に十分に理解し、対策を検討しておくべきデメリットも存在します。

良い面ばかりを見て計画を進めると、思わぬ壁にぶつかる可能性があります。

高額な初期投資(導入コストの壁)

マイクロ水力発電の導入を検討する際に、多くの場合、最初のハードルとなるのが初期費用の高さです。

費用の内訳

マイクロ水力発電の導入費用の内訳は次の通りです。

- 事前調査・設計費(流量・落差調査、測量、環境影響評価、基本設計、実施設計など)

- 機器費(水車、発電機、制御盤、配管、系統連系設備など)

- 土木・建設工事費(取水口、導水路、発電所建屋、放水口などの新設・改修)

- 電気工事費(配線、受変電設備など)

- 許認可申請費用

などが挙げられます 。

マイクロ水力発電といえども、立派なインフラなので、発電機を買うだけでは済まないということなんですね。

費用の規模

発電規模や設置場所の条件(地形、地盤、既存インフラの活用可否など)によって費用は大きく変動しますが、一般的に、数kW程度の小規模なものでも数百万円、数十kWクラスになると数千万円から、場合によっては1億円を超えることも珍しくありません 。

特に、新たに大規模な土木工事が必要となる場合は、コストが大幅に増加するんです。

思い立ったらすぐに始められるシロモノではないということですね。

対策

この初期コストの負担を軽減するためには、国や自治体が実施している補助金制度や低利融資制度などを最大限に活用することが不可欠です。

また、FIT/FIP制度による売電収入を前提とした、長期的な投資回収計画を綿密に立てる必要があります。

発電量の不安定性(自然条件への依存)

「水力発電は安定している」というイメージがあるかもしれませんが、特にマイクロ水力発電の場合、利用する水源によっては発電量が不安定になるリスクがあります 。

流量変動リスク

河川や沢水などは、季節(渇水期・豊水期)や年ごとの降水量によって流量が大きく変動します。

また、農業用水路は、非灌漑期には水量が大幅に減少したり、完全に停止したりすることがあります。

こうした流量の変動は、そのまま発電量の変動に直結し、期待通りの発電量が得られない、あるいは発電が完全に停止する期間が発生する可能性があります。

これは、売電収入を見込む場合の収支計画や、自家消費を前提とした場合の電力供給の安定性に影響を与えます。

渇水リスク

近年の気候変動の影響により、渇水が発生する頻度や規模が増大する可能性も指摘されています。

長期的な渇水は、マイクロ水力発電事業の採算性を大きく悪化させるリスク要因です。

洪水・土砂災害リスク

逆に、台風や集中豪雨などの際には、想定を超える洪水流量や、流木、土砂、ゴミなどが設備に流入し、取水口や水車、導水路などに深刻なダメージを与えるリスクがあります。

設備の破損は、発電停止だけでなく、高額な修復費用を発生させる可能性があります。

対策

導入前の詳細な流量調査(最低1年以上)により、年間の流量変動パターンを正確に把握し、リスクを織り込んだ発電量予測と事業計画を立てることが重要です。

また、洪水や土砂流入のリスクが高い場所では、設備の設計段階で十分な安全対策(強固な構造、適切な除塵装置の設置など)を講じる必要があります。

設置場所の制約と調査の必要性

マイクロ水力発電はどこにでも設置できるわけではなく、適切な場所を見つけることが成功の第一歩となります 。

- 【流量と落差の確保】発電に必要な「流量」と「落差」の両方が安定して得られる場所は、意外と限られています。どちらか一方だけが十分でも、効率的な発電は難しい場合があります。

- 【立地条件】発電に適した流量・落差があっても、地形が険しすぎて工事が困難であったり、送電線までの距離が遠すぎて系統連系コストが高くなりすぎたり、あるいはメンテナンスのためのアクセスが悪かったりするなど、立地条件によって導入が現実的でない場合もあります。

- 【調査の重要性】候補地のポテンシャルを正確に評価するためには、流量・落差の計測だけでなく、地形・地質調査、周辺の環境調査(生態系への影響など)、関連法規の確認など、多岐にわたる専門的な事前調査が不可欠です。

継続的な維持管理の負担(手間とコスト)

マイクロ水力発電は、一度設置すれば終わりではなく、安定した運用を続けるためには継続的な維持管理(メンテナンス)が不可欠です 。

主なメンテナンス作業

- 取水口スクリーンの清掃: 流木、落ち葉、ゴミなどが頻繁に付着するため、定期的な(場合によっては毎日の)清掃が必要です 。これを怠ると、取水量が減少し、発電量が大幅に低下します。特に、台風や大雨の後などは、大量の漂着物が流れ着くことがあります 。

- 水路の点検・清掃: 導水路や放水路に土砂が堆積したり、構造物が劣化したりしていないか、定期的な点検が必要です。

- 水車・発電機の点検: 異音や振動がないか、軸受部への注油や部品の摩耗状況などを定期的に確認します 。

- 消耗部品の交換: ベアリングやシール材など、消耗する部品は定期的に交換する必要があります 。

手間とコスト

これらのメンテナンス作業には、相応の手間と時間、そして費用がかかります。

特に、山間部などアクセスしにくい場所に設置した場合、作業の負担はさらに大きくなります。

専門業者に委託することも可能ですが、その費用も事業計画に織り込んでおく必要があります 。

複雑な許認可手続きと地域・関係者との合意形成

マイクロ水力発電は、公共財である河川や用水路を利用することが多いため、導入にあたっては法的な手続きと、地域や関係者の理解・協力が不可欠です。

これが、技術的な問題以上に難しいハードルとなるケースも少なくありません。

許認可手続きの煩雑さ

設置場所によって様々な法律が絡んでおり、知らなかったでは済まされない現状があります。

- 河川法: 河川管理者(国、都道府県、市町村)から、流水占用許可や工作物設置許可などを得る必要があります。申請には詳細な事業計画書や設計図、環境への影響評価などが必要となり、審査にも時間がかかる場合があります。

- 土地改良法: 農業用水路を利用する場合は、その水路を管理する土地改良区や水利組合などの同意や許可が別途必要となることが一般的です。農業用水の安定供給が最優先されるため、発電利用が本来の目的に支障をきたさないか、慎重な審査が行われます 。

- 電気事業法: 発電設備の規模によっては、国への事業届出や保安規程の策定・届出、主任技術者の選任などが必要になります。

- その他、設置場所によっては、森林法、自然公園法、文化財保護法、鳥獣保護法、温泉法、建築基準法など、多岐にわたる法律が関係してくる可能性があります。

- これらの手続きは専門性が高く複雑なため、行政書士や専門コンサルタントの支援が必要となる場合が多いです。

地域・関係者との合意形成の難しさ

- 水利権との調整: 水には、古くから様々な利用目的(農業用水、漁業、景観、他の発電など)があり、それぞれに権利(水利権)を持つ人々や団体が存在します。発電のために水を利用することに対して、既存の水利権者から懸念や反対意見が出ることがあります 。

- 環境への懸念: 取水による河川流量の減少、水質の変化、工事や設備の存在が生態系(特に魚類など)や景観に与える影響について、地域住民や環境保護団体などから懸念が示される場合があります 。

- 丁寧な説明と対話: これらの懸念に対して、計画段階から情報を公開し、地域住民や関係者に対して丁寧な説明会や意見交換会などを実施し、疑問や不安に真摯に答え、理解と協力を得ていくプロセスが不可欠です 。一方的な計画推進は、深刻なトラブルや事業の遅延・頓挫を招く可能性があります。地域活性化や災害対策への貢献といったメリットを共有し、信頼関係を築くことが重要です 。場合によっては、計画の修正や、発電収益の一部を地域に還元する仕組みづくりなども有効な手段となります 。

メリットを最大化し、デメリットを克服するために

マイクロ水力発電は、経済性、防災・減災、環境保全という多大なメリットをもたらす可能性を秘めた技術です。

しかしその一方で、初期コストの高さ、発電量の不安定さ、継続的な維持管理の必要性、そして複雑な手続きや地域との合意形成といった、乗り越えるべきデメリットや課題も存在します。

導入を成功させるためには、これらのメリット・デメリットを事前に十分に理解・比較検討し、メリットを最大限に活かしつつ、デメリットに対する具体的な対策やリスク管理策を計画段階から織り込むことが不可欠です。