マイクロ水力発電の仕組みやメリット・デメリットを知り、「ぜひ自分の地域や施設でも導入してみたい!」と考え始めた方もいらっしゃるかもしれません。

実際に夢を実現するためには、どのようなハードルがあり、具体的に何から始めれば良いのでしょうか?

この記事では、マイクロ水力発電の導入を現実のものとするための具体的な「道のり」に焦点を当てます。

導入を成功させるためにクリアすべき「設置条件」の確認方法、避けては通れない「法的な手続き」の種類と注意点、そして多くの方が最も気になるであろう「導入費用」の目安と、その負担を軽減するための「補助金制度」の活用方法について、ステップ・バイ・ステップで詳しく解説していきます。

専門的な内容も含まれますが、導入プロセス全体の流れを掴み、各段階で何をすべきかを理解するための一助となることを目指します。

内容としては、個人ができる範疇を越えている内容であることをご承知おきください。

始めは導入可能性の検討と事前調査

マイクロ水力発電プロジェクトの成否は、最初の「調査」と「計画」の質にかかっていると言っても過言ではありません。

思いつきや希望的観測で進めるのではなく、客観的なデータに基づいて慎重に可能性を見極めることが重要です。

何よりも重要!「流量」と「落差」のポテンシャル評価

マイクロ水力発電の根幹をなすのは、やはり「流量」と「落差」です。

これらがなければ、どんなに高性能な設備を導入しても電気を生み出すことはできません。

必要条件の目安

一般的には、有効落差が2メートル以上、流量が毎秒0.01立方メートル(=10リットル/秒)以上が一つの目安とされています。

これはあくまで目安であり、絶対的な基準ではありません。

らせん水車など最新の技術を用いれば、1メートル程度の低落差でも発電可能な場合がありますし、逆に落差が数十メートルあれば、より少ない流量でも十分な出力が見込めます。

重要なのは、その場所の流量と落差の「組み合わせ」なんです。

流量調査の重要性

流量は年間を通じて大きく変動します。

特に河川や沢水は季節や天候に、農業用水路は灌漑期・非灌漑期によって状況が一変します。

したがって、最低でも1年間、できれば複数年にわたる詳細な流量観測データ を収集し、平均流量だけでなく、最大流量、最小流量(渇水流量)、そして流量の変動パターンを正確に把握することが不可欠です。

このデータが、発電量の予測精度や設備の選定、事業の採算性評価の基礎となります。

簡易的な計測方法もありますが、信頼性の高い計画のためには専門家による調査が推奨されます。

落差の計測

取水を予定している地点と、発電後の水を戻す放水予定地点との間の高低差(総落差)を正確に計測します。

測量機器を用いた精密な計測が必要です。

現地調査で机上だけでは見えない要素を確認

流量と落差のデータだけでなく、実際に現地を訪れて確認すべき項目も多数あります。

地形・地質

設備の設置や土木工事に適した地形か、地盤は安定しているかなどを確認します。

急峻すぎる斜面や軟弱な地盤は、工事費の増大や災害リスクに繋がります。

周辺環境

周囲の土地利用状況、植生、生態系(特に魚類の生息状況など)、景観などを把握します。

環境への影響を最小限に抑えるための配慮が必要です。

アクセス

建設工事のための資機材搬入路や、完成後の維持管理(ゴミ除去や点検)のためのアクセス経路が確保できるかを確認します。

アクセスが困難な場所は、建設・維持管理の両面でコストが増大します。

電力需要地・系統連系点までの距離

発電した電気を自家消費する場合、利用場所までの距離が遠いと送電ロスや配線コストが増えます。

売電する場合、電力会社の配電網(系統)への接続点までの距離が重要になります。

距離が長いと、連系工事の費用が高額になる可能性があります。

災害リスク

洪水、土砂崩れ、地滑りなどのハザードマップを確認し、設置予定場所の災害リスクを評価します。

情報収集と専門家への相談

調査と並行して、関連情報の収集と専門家への相談を早期に開始することが重要です。

自治体への相談

市町村や都道府県の担当部署(環境政策課、河川課、農林水産課、商工課など)に相談し、地域の規制(条例など)、関連計画(河川計画、土地利用計画など)、補助金制度の有無、過去の導入事例などの情報を収集します。

専門企業・コンサルタントへの相談

マイクロ水力発電設備のメーカーや、導入支援を行うコンサルタントは、技術的な知見だけでなく、法的手続きや補助金申請に関するノウハウも持っています。

複数の専門家から話を聞き、信頼できるパートナーを見つけることが有効です 。

事業計画の策定と関係者との合意形成

事前調査で得られた情報をもとに、具体的な事業計画を策定し、プロジェクト実現に不可欠な関係者の理解と協力を得ていく段階です。

実現可能な事業計画を立てる

発電量のシミュレーション

調査データ(流量、有効落差)と選定候補の機器効率から、年間予測発電量を算出します。

流量変動を考慮し、保守的な予測を立てることが重要です。

事業スキームの決定

発電した電気を主に自家消費するのか、全量または余剰分を売電するのか(FIT/FIP制度利用の可否)、事業主体は誰か(個人、企業、NPO、自治体、地域団体など)を明確にします。

資金計画

導入にかかる総費用(初期投資)と、運転開始後の維持管理費(ランニングコスト)を詳細に見積もります。

自己資金、金融機関からの融融資、そして活用可能な補助金などを組み合わせた資金調達計画を立てます。

収支計画

売電収入(FIT/FIP価格と予測発電量に基づく)や自家消費による電気代削減効果を算出し、ランニングコストや借入金の返済などを考慮した上で、事業の採算性(投資回収期間など)を評価します。

希望的観測ではなく、流量変動リスクなども考慮に入れた、堅実な計画が求められます。

環境影響評価と対策

設置工事や発電設備の稼働が、周辺の生態系(特に魚類)、水質、景観などに与える影響を評価し、必要に応じて回避・低減策(魚道の設置、適切な取水量の設定、工事時期の配慮など)を計画に盛り込みます。

関係者との丁寧な対話と合意形成

マイクロ水力発電は、公共性の高い「水」を利用するため、多様な関係者の理解と協力なしには実現できません。

計画の初期段階から、情報をオープンにし、丁寧な対話 を重ねることが、スムーズなプロジェクト推進の鍵となります。

- 河川管理者: 国、都道府県、市町村(河川法関連の許認可権者)

- 水利権者: 土地改良区、水利組合、他の発電事業者、漁業協同組合など、同じ水を利用する権利を持つ団体や個人

- 地域住民: 発電所周辺の住民、自治会など

- その他: 環境保護団体、関連自治体など

【合意形成のポイント】

- 早期の説明: 計画の構想段階から関係者に情報を提供し、意見を聞く機会を設けます。

- メリットの共有: 発電事業による地域へのメリット(経済効果、防災力向上、環境貢献など)を具体的に説明し、共通の目標として認識してもらうよう努めます 。

- 懸念への真摯な対応: 水量・水質の変化、生態系・景観への影響、騒音・振動、工事の影響など、関係者が抱く可能性のある懸念や疑問に対して、データに基づき誠実に回答し、必要な対策を約束します。

- 双方向のコミュニケーション: 一方的な説明だけでなく、意見交換会やワークショップなどを開催し、関係者の意見を計画に反映させる姿勢が重要です。

- 合意文書の作成: 関係者との間で合意に至った内容については、覚書などの文書を取り交わしておくことが望ましい場合があります。

この合意形成プロセスには時間と労力がかかりますが、ここでの丁寧な対応が、後のトラブルを未然に防ぎ、地域に受け入れられるプロジェクトとなるための基盤を築きます。

法的なハードルを越えるための許認可申請と詳細設計

事業計画が固まり、関係者との基本的な合意が得られたら、法的な手続きを進めるとともに、設備の詳細な設計を行います。

避けては通れない許認可手続き

マイクロ水力発電の設置・運用には、様々な法律に基づく許認可や届出が必要です。

これらは、水の公平な利用、工作物の安全性、環境保全などを目的として定められています。

手続きは複雑で専門性を要するため、行政書士や専門コンサルタントの支援 を得ながら進めるのが一般的です。

主な関連法規と手続き方法の例を挙げておきます。

河川法

- 流水占用許可: 河川の流水を発電などに継続的に使用する場合に必要 。取水量や使用目的などを申請します。

- 工作物新築等許可: 河川区域内に発電所建屋や取水堰などの工作物を設置する場合に必要 。構造物の安全性などが審査されます。

- 申請先: 河川管理者(管理区分により国、都道府県、市町村が異なる)。

土地改良法

農業用水路を利用する場合、その水路を管理する土地改良区などの同意や許可が必要。

水路の本来の目的(農業用水供給)に影響がないかなどが慎重に検討されます。

電気事業法

- 事業用電気工作物: 出力が一定規模以上(例:10kW以上など、条件による)の発電設備は、事業用電気工作物として扱われ、国への事業届出、保安規程の策定・届出、主任技術者の選任などが必要になる場合があります 。

- 小出力発電設備: 比較的小規模な設備は、手続きが簡略化されている場合があります。

その他関連法規

- 設置場所が国立公園・国定公園内であれば自然公園法、森林内であれば森林法、文化財保護区域内であれば文化財保護法などの規制を受ける可能性があります。

- 鳥獣保護法(希少な鳥類の生息地など)、温泉法(温泉水利用の場合)、建築基準法(発電所建屋)なども関係する場合があります。

これらの許認可手続きは、申請書類の作成や関係機関との調整に長期間要することもありますので、事業スケジュールを立てる際には、この期間を十分に考慮しておく必要があります。

詳細設計:効率と安全性を追求

許認可手続きと並行して、または許可の見通しが立った段階で、発電設備の詳細な設計を行います。

機器の選定

事前調査と基本計画に基づき、最適な水車、発電機、制御盤などの機種を最終的に決定します。

性能、効率、耐久性、コスト、メンテナンス性、メーカーのサポート体制などを総合的に比較検討します。

土木・建築設計

取水設備、導水路、発電所建屋、放水路などの構造、配置、材質などを具体的に設計します。

安全性、耐久性、施工性、経済性、そして景観との調和などを考慮します。

電気設計

発電設備から制御盤、送配電設備、系統連系設備までの電気系統全体を設計します。

安全性(感電・火災防止)、信頼性、効率性を確保します。

計画実現のために資金調達と補助金の活用

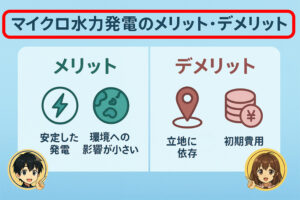

詳細設計に基づき、必要な資金額が確定したら、本格的な資金調達の段階に入ります。

特に初期投資が高額になりがちなマイクロ水力発電では、補助金制度の活用が成功の鍵を握ります。

導入にかかる具体的な費用感

前述の通り、費用はケースバイケースですが、改めて目安を整理します。

- ピコ水力(1kW未満): 条件が良ければ100万円~数百万円程度で導入可能なケースも 。安全性や法規制には注意が必要です。

- 数kWクラス: 数百万円~2000万円程度が想定されます。

- 数十kWクラス: 数千万円~1億円を超えることも珍しくありません。

これらの費用には、調査・設計費、機器費、土木・建設工事費、電気工事費、許認可申請費用などが含まれます。

補助金・支援制度を最大限に活用する

高額な初期投資の負担を軽減するために、国や地方自治体が様々な支援制度を用意しています。

これらを積極的に調査し、活用を検討するとよいでしょう。

国の補助金制度例

- 環境省: 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」など、再生可能エネルギー導入や地域脱炭素化を支援する事業 。

- 経済産業省(資源エネルギー庁): 「再生可能エネルギー導入拡大に向けた支援事業」など、小水力発電を含む再エネ設備の導入費用の一部を補助する事業 。

- 補助率: 事業内容や対象経費によりますが、費用の1/3、1/2、場合によってはそれ以上の補助が受けられるケースもあります。

- 注意点: これらの国の補助金は、公募期間が限定されており、申請には詳細な事業計画書や許認可取得の見込みなどが必要となる場合が多いです。競争率も高い場合があるため、早期からの準備と、自治体や専門家との連携が重要です。

地方自治体の支援制度

- 都道府県や市町村レベルでも、独自の補助金制度や低利融資制度を設けている場合があります 。例:「〇〇県小水力発電導入促進事業補助金」など。

- 災害対策としての導入支援、地域活性化に資する事業への優遇など、特定の目的を持つ制度もあります。

- 情報収集: 各自治体のウェブサイトや担当部署(環境政策課、エネルギー政策課、商工観光課など)で確認できます。

固定価格買取制度(FIT/FIP)

発電した電気を電力会社に売電する場合、FIT/FIP制度を活用することで、長期的に安定した収入を見込むことができ、投資回収計画の確実性を高めることができます。

ただし、買取価格は年々見直される傾向にあるため、最新の情報を確認する必要があります。

補助金情報は常に変動しますので、 関係省庁や自治体のウェブサイトを定期的にチェックするか、専門家に相談し、最新かつ最適な情報を得ることが重要です 。

建設工事から運転開始

許認可が得られ、資金調達も完了すれば、いよいよ建設工事に着手します。

建設工事

詳細設計に基づき、安全管理と品質管理を徹底しながら、土木工事、建築工事、機器据付工事、電気工事などを進めます。

工事期間は、規模や難易度によりますが、数ヶ月から1年程度かかるのが一般的です。

試運転・検査

工事完了後、試運転を行い、設計通りの性能が出るか、安全性に問題はないかなどを確認します。

関係機関による完了検査なども必要に応じて受けます。

運転開始

すべての準備が整ったら、本格的な運転を開始します。

売電する場合は、電力会社との系統連系手続きを完了させます。

マイクロ水力発電事業の維持管理

完成後はマイクロ水力発電事業の継続的な維持管理によって、長期的に安定した発電を目指します。

前回の記事(クラスター記事2)で詳しく述べたように、安定した発電を継続するためには、定期的な点検(日常・定期)、清掃(特に取水口)、消耗部品の交換などの維持管理が不可欠です。

誰が、どのように、どれくらいの費用をかけてメンテナンスを行うのか、あらかじめ体制と計画を明確にしておく必要があります 。

着実なステップが成功への道

マイクロ水力発電の導入は、事前調査から計画策定、関係者調整、許認可、資金調達、設計、建設、そして維持管理まで、多くのステップを要する長期的なプロジェクトです。

【成功のための重要なポイント】

- 徹底した事前調査に基づく現実的な計画

- 関係者との丁寧な合意形成

- 複雑な許認可手続きの確実な遂行

- 補助金などを活用した資金計画

- 継続的な維持管理体制の構築

一つ一つのステップを焦らず、専門家や関係者と協力しながら着実に進めていくことが、マイクロ水力発電という夢を、地域や社会に貢献する確かな現実に変える道筋となるでしょう。