技術基準適合証明や工事設計認証の申請に携わる私が市民ラジオの測定方法に関して解説しているシリーズの新シリーズ。

市民ラジオを測定方法に従って測ってみる

実際にRJ-410を分解せずに測ったのが、次に示す通りです。

断っておきたいのは、製品にバラツキがあるため、必ずしも同じになるとは限らないということです。

アンテナを縮めて、疑似負荷を繋ぎ、アース側にグランドプレーンとなるように3mm厚程度の金属製ケースの蓋の上にトランシーバーを置きました。

RJ-410の測定結果はいかに…

では、RJ-410を実測してみた結果。

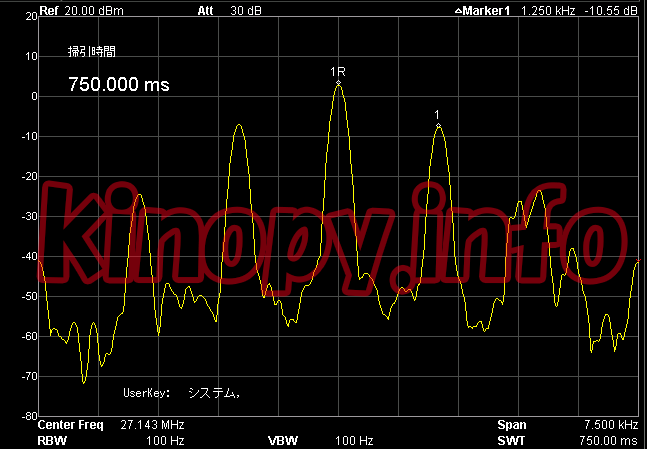

まずは、簡単に測れる周波数。

出だしは好調!

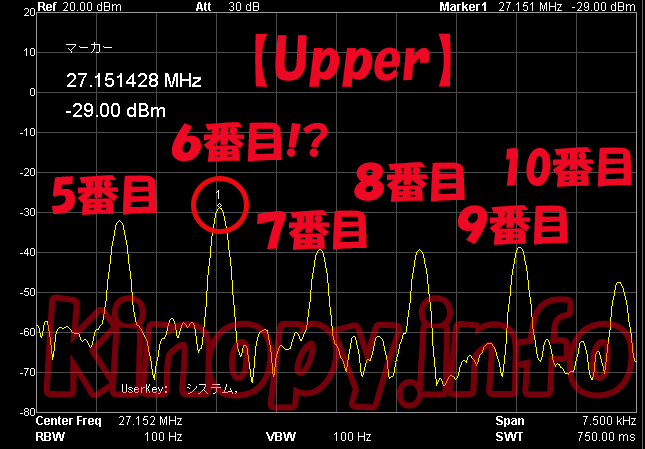

次は、占有周波数帯幅を測るとします。

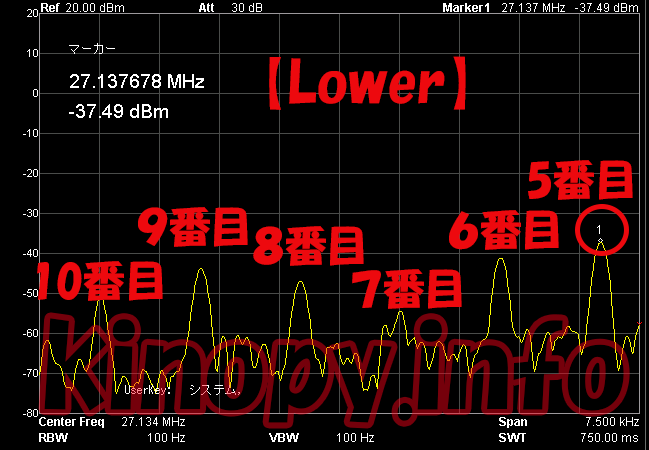

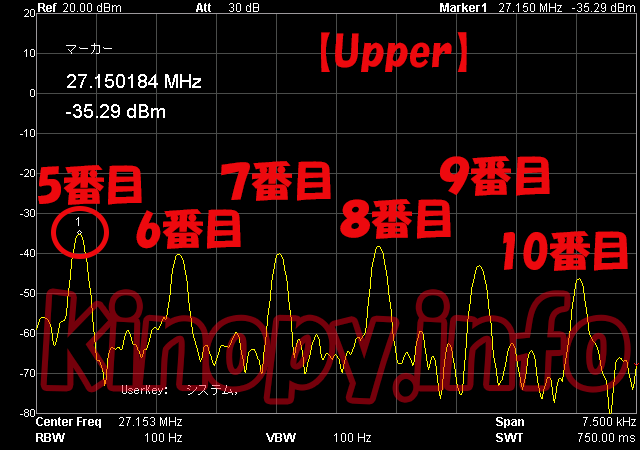

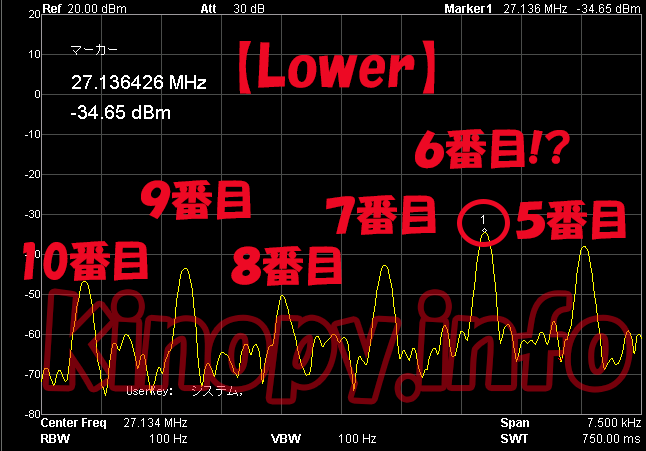

RJ-410には、マイクゲイン切り替えがあるので、念のため両方測ってみました。

上はマイクゲイン「遠」にした状態。

今度はマイクゲイン「近」にした状態。

マイクゲイン「近」よりは、マイクゲイン「遠」にした時、よくなる傾向。

ゲインを変えると、マイクアンプ回路の歪み方が変わるせいなのかも。

実験では、「遠」の時は約-53dBV、「近」の時は約-40dBVの入力で60%変調となるので、13dB位のゲイン差があることが分かりました。

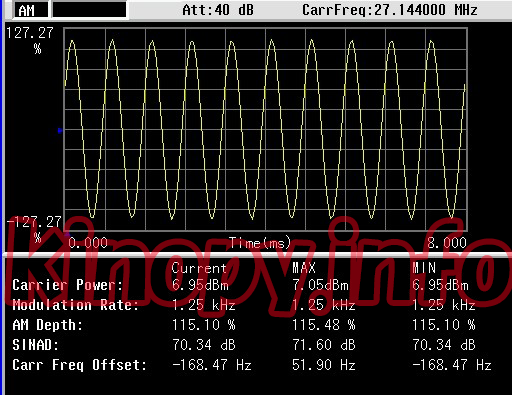

60%変調の入力レベル+10dBupの状態で、変調度を測定した所、115%でした(「遠」「近」共)。

以上より、電波が広がらないようキッチリと設計されているのではないかと推測されます。

本当は他にも測定項目があるのだけれど、疑似負荷の方法では、空中線電力に疑義が生じ、本来500mW前後出ている物と思われるものが、160mWという結果になってしまいました。

これでは、技適はNGではないか!?

そのため、空中線電力から測定値を割り出す副次的に発射する電波の強度やスプリアスの測定値に信憑性がなくなってしまいました。

測定条件を示す記述を参考に工夫してみたが、全く改善されず、当然ロスはあるのだろうけれど、どうも腑に落ちない結果となってしまいました。

余程の設計不良でない限りは、実は旧規定で技適を取った物でも全く問題はない事例が多く、旧規定で技適を取った市民ラジオでも全く問題はないよね…というのがこちらのシナリオでした。

しかし、今回は、疑似負荷を使った測定環境を整えることができず、空中線電力と副次的に発射する電波の強度、スプリアスに関しては、正確に測ることができなかったのが残念な所です。

【2023.7.6追記】テレコムエンジニアリングセンターに疑似負荷・共役整合の件、問い合わせた所、以前は共役整合もやっていたが、現在は50Ω負荷(測定器に直付け、あるいは減衰器を通して測定器に接続)で試験を行っているとのこと。

中をアクセスしなければならないので、技適にチャレンジする人は注意してください。

しかも、試験後、特殊ネジに変えるなどしないといけないので、事前準備が必要です。

中を開けるのであれば、自作機と同じ扱いとなるので、受信部のフィルターをいい物に変えたり、アンテナ+ローディングコイルを変更したりできそう。

技適機の中を開けてしまうと、使えなくなってしまうので、今後このネタどうしようかなぁ…とお悩み中。

コメント